Klinik für

Gefäß- und Endovaskularchirurgie

Arterielle Verschlusskrankheiten

Periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK)

Bei der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) – auch bekannt unter dem Namen „Schaufensterkrankheit“ – ist die Durchblutung der unteren Extremitäten (Beine) gestört. Die Betroffenen verspüren Schmerzen beim Gehen und bleiben dadurch unfreiwillig stehen – von daher auch der Ausdruck „Schaufensterkrankheit“.

Zu 90 Prozent sind es die Blutgefäße in den Beinen und die blutzuführenden Gefäße des unteren Bauchraumes, die von der Erkrankung betroffen sind. Nur in zehn Prozent der Fälle befällt die periphere arterielle Verschlusskrankheit die Arme.

In Deutschland erkranken 5 bis 10 Prozent der Erwachsenen an peripheren arteriellen Durchblutungsstörungen. Bei den über 65-Jährigen sind es bereits etwa 20 Prozent der Bevölkerung, die arterielle Gefäßengpässe aufweisen. Die pAVK ist demnach sehr verbreitet. Männer haben insgesamt ein höheres Risiko daran zu erkranken als Frauen.

Hauptursache einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) sind Kalkablagerungen in den Arterien (Arteriosklerose). Diese verengen die Gefäße, in manchen Fällen verschließen sie diese sogar. Die Folge: Durchblutungsstörungen.

Entsprechend verschlechtert sich die Sauerstoffversorgung der Muskeln in den Beinen. Zu den Risikofaktoren für eine Arteriosklerose und damit auch für eine pAVK zählen vor allem das Rauchen, Bluthochdruck (arterielle Hypertonie), Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) sowie Fettstoffwechselstörungen (erhöhte Cholesterin- und Triglyzeride-Werte). Genetische Faktoren spielen als Auslöser eine untergeordnete Rolle.

Periphere arterielle Verschlusskrankheiten (pAVK) werden üblicherweise, je nach Art und Schwere der Symptome, in vier Stadien eingeteilt:

- Stadium1: Im Anfangsstadium spüren Betroffene noch keine gefäßbedingten Beschwerden, obwohl bei ihnen schon Engstellen in den Arterien bestehen.

- Stadium 2: Im zweiten Stadium verspüren die Betroffenen nach einer zunächst schmerzfreien Gehstrecke krampfartige Schmerzen in der Muskulatur der Wade, seltener auch in Oberschenkel, Gesäß oder Fuß. Die Schmerzen zwingen sie stehen zu bleiben (Claudicatio intermittens). Nach einigen Minuten Ruhe klingen die Schmerzen wieder ab und der Betroffene kann bis zur nächsten Schmerzattacke weitergehen.

Dieses Stadium wird noch weiter unterteilt, und zwar in 2a und 2b. 2a steht für die schmerzfrei zurücklegbare Gehstrecke von mehr als 200 Meter, 2b hingegen für die schmerzfrei zurücklegbare Gehstrecke von weniger als 200 Metern. - Stadium 3: Betroffene spüren in diesem Stadium bereits in der Ruhe und im Liegen Schmerzen in insb. den Unterschenkeln und Füßen, d.h. dass die Schmerzen nun bereits ohne vorausgegangene körperliche Anstrengung auftreten können.

- Stadium 4: Das vierte Stadium ist neben den Ruheschmerzen zusätzlich durch Geschwüre, absterbendes Gewebe und Entzündungen gekennzeichnet; meist an Zehen, dem vorderen Fuß und der Ferse.

Stadium 3 und 4 wird als kritische Durchblutungsstörung definiert. Lässt sich die Durchblutung in den Stadien 3 und 4 nicht schnell durch entsprechende Maßnahmen verbessern, droht eine Amputation.

Hinzukommt: Betroffene mit pAVK haben in allen Stadien ein deutlich erhöhtes Risiko, an einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass auch andere Gefäße im Körper verkalkt sind und somit weitere Verengungen (Stenosen) vorliegen, ist deutlich erhöht. Außerdem kann durch die Kalkablagerungen plötzlich ein kompletter, lebensgefährlicher Verschluss der Beinarterien (Atherothrombose) eintreten.

Erste Hinweise auf das Vorliegen einer Durchblutungsstörung ergeben sich im ärztlichen Gespräch durch die geschilderten Beschwerden und die Krankengeschichte des Betroffenen.

Bei Verdacht auf eine periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK) setzen wir zunächst vorwiegend schmerzfreie Untersuchungsmethoden ein. Dazu zählt unter anderem die körperliche Untersuchung.

Körperliche Untersuchung

Bei der körperlichen Untersuchung achten wir besonders auf Hautveränderungen und die Temperatur von Unterschenkeln und Füßen. Dazu ertastet der Arzt die Pulse des Betroffenen an verschiedenen Stellen des Körpers.

Mit dem Arm-Bein-Index lässt sich bereits sehr genau erfassen, ob eine pAVK vorliegt. In diesem Falle sind weitere Untersuchungen erforderlich, um das Ausmaß der Erkrankung genau festzustellen. Die arteriellen Gefäße werden nun von außen mithilfe verschiedener Geräte untersucht:

- Ultraschall

Mithilfe des Ultraschalls lassen sich die meisten Gefäßabschnitte präzise darstellen. Zugleich können wir überprüfen, ob das Blut noch ungehindert durchfließt. Darüber hinaus ermitteln wir mit dem Ultraschall, wo die Gefäßveränderung vorliegt und auf welche Weise sie den Blutfluss beeinträchtigt. - Schnittbildverfahren

Insbesondere zur Planung einer Therapie sind so genannte Schnittbildverfahren wie die Computer- und Magnetresonanztomographie mit Angiographie sehr hilfreich. Bei diesen Untersuchungen wird dem Betroffenen ein Röntgenkontrastmittel in die Armvene oder direkt in die Schlagader des Beines (direkte Arteriographie) injiziert. Anschließend lassen sich die Arterien und ihre Engstellen deutlich auf einem Röntgenbild darstellen und beurteilen. Alle Untersuchungsmethoden werden in enger Kooperation mit den Kollegen aus der Radiologie durchgeführt. Auf diese Weise können wir unseren Patienten eine lückenlose Diagnostik mit kurzen Wegen anbieten.

Die Therapie einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK) richtet sich in erster Linie nach der Schwere der Durchblutungsstörung. Sie reicht von Medikamenten über die Aufdehnung der verengten Gefäße bis hin zu Operationen.

- Medikamente: Besonders im Anfangsstadium setzen wir Medikamente ein, deren Ziel es ist, die Durchblutung zu fördern. Hierzu stehen verschiedene Wirkstoffe und Wirkstoffgruppen zur Verfügung, die wir individuell auf Ihre Situation abstimmen.

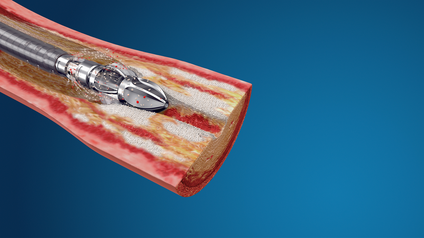

- Minimal invasive Verfahren: Ballon, Stent und Rotationsatherektomie Im fortgeschrittenen Stadium stellen wir die Durchblutung invasiv wieder her. Dazu gehört unter anderem die Aufdehnung der verengten Arterie mittels eines kleinen Ballons (Ballondilatation). Hierfür wird ein schlauchförmiger Gefäßkatheter, versehen mit einem Ballon, bis zur verengten Stelle eingeführt und das Gefäß aufgedehnt. Anschließend setzen wir je nach angiographischem Ergebnis ggf. einen so genannten Stent ein – ein gitterförmiges Metallröhrchen. Der Stent kommt dann in Verwendung, wenn durch die Ballonerweiterung des Gefäßes keine ausreichende Wiederherstellung des Blutdurchflusses erreicht wird.

Das Verfahren mit Ballondilatation wenden wir oft bei Engstellen oder Verschlüssen an, die relativ kurze Strecken betreffen und sich im Bereich der Becken- oder Oberschenkelschlagadern befinden. Andere Engstellen oder Verschlüsse, die für eine Gefäßaufdehnung oder ein Stentverfahren nicht geeignet sind, werden durch neu entwickelte Verfahren der endovaskulären Desobliteration (Rotationsatherektomieverfahren) behandelt.

Rotationsatherektomie eignet sich besonders gut bei Patienten mit ausgeprägten Verkalkungen bzw. Verschlüssen. Somit kann – wenn technisch möglich – auf größeren chirurgischen Eingriff (Bypass Operation) verzichtet werden.

Im Gegensatz zur reinen Ballonaufdehnung, bei der die Verkalkung lediglich zur Seite an die Gefäßwand gedrückt wird, fräst sich das Rotationsatherektomie-System durch die Verkalkung und trägt die Ablagerungen mittels Saugfunktion ab. Mit einem rotierenden Fräskopf an der Katheterspitze bringt das ferngesteuerte System eine Geschwindigkeit von bis zu 73.000 Umdrehungen pro Minute mit und hat zudem ausfahrbare Messer sowie einen Saugport an der Seite. Das verkalkte Material kann dadurch gefräst, pulverisiert und abgesaugt werden, damit das Blut wieder ungehindert fließen kann.

Operative Verfahren: Nicht alle Verschlussprozesse des Becken-Bein-Gefäßsystems sind der minimal invasiven Verfahren gut zugänglich. Komplexe Mehretagenverschlüsse und/oder langstreckige Engstellen und insb. der Befall der Leistenarterie erfordern nach wie vor die offen chirurgische Therapie. Verschiedene chirurgische Techniken wie z.B. der Bypass oder die Ausschäl- und Erweiterungsplastik stehen hierfür zur Verfügung.

Welche Behandlung Ihnen am besten hilft, hängt vom Ausmaß der Erkrankung und dem Ort der Gefäßverengung ab. In jedem Fall wird das für Sie personalisierte, geeignete Verfahren im interdisziplinären Kontext festgelegt

Unsere Erfahrung sagt: Nachsorge ist Vorsorge! Wie sich immer wieder zeigt, hängt der langfristige Erfolg einer Behandlung wesentlich davon ab, wie konsequent Sie Ihre individuellen Risikofaktoren einstellen können. Denn: Wie lange Ihre Gefäße offenbleiben, ist hauptsächlich vom Fortschreiten der Arteriosklerose abhängig.

Um eine Arteriosklerose und damit eine periphere arterielle Verschlusskrankheit zu verhindern, kann man selbst einiges tun. Zum Beispiel nicht rauchen, sich fettarm und ausgewogen ernähren und sich täglich bewegen. Außerdem können Sie sich regelmäßig untersuchen und eventuelle Erkrankungen wie Bluthochdruck oder einen erhöhten Cholesterinspiegel ärztlich behandeln lassen. Auf diese Weise schonen Sie Ihre Gefäße und beugen einer pAVK erfolgreich vor.

„Der Mensch ist so alt wie seine Gefäße“

– diese Erkenntnis des Berliner Arztes und Begründers der modernen Pathologie Rudolf Virchow aus dem 19. Jahrhundert hat auch heute noch Gültigkeit.